Revue de presse de l'Histoire - La Seconde guerre mondiale le cinéma les acteurs et les actrices de l'époque - les périodes de conflits mondiales viètnamm corée indochine algérie, journalistes, et acteurs des médias

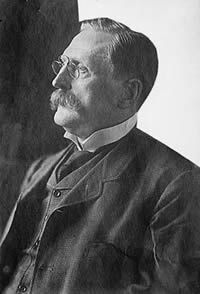

Wilhelm von Bode (10 décembre 1845 à Calvörde – 1er mars 1929 à Berlin). Né Arnold Wilhelm Bode, il fut anobli en 1914.

Historien de l'art allemand et un spécialiste des musées considérable, on le regarde comme le cofondateur de l'organisation actuelle des musées. Il créa en 1904 le Kaiser-Friedrich-Museum

(aujourd'hui Bodemuseum) dans l'Île aux Musées de Berlin ; il y fut directeur général des collections d'arts de l'État et publia des ouvrages essentiels sur l'histoire des peintures et des

sculptures allemandes, néerlandaises et italiennes. Son influence décisive sur le développement des collections artistiques de Berlin, lui a valu d'être surnommé « le Condottiere des Musées » et

« le Bismarck des musées de Berlin ». Bode a par ailleurs présidé à la reconstitution des collections et à la refondation des musées de la ville de Strasbourg, dont le musée d'art avait été

entièrement anéanti pendant la guerre franco-prussienne de 1870.

Wilhelm von Bode (10 décembre 1845 à Calvörde – 1er mars 1929 à Berlin). Né Arnold Wilhelm Bode, il fut anobli en 1914.

Historien de l'art allemand et un spécialiste des musées considérable, on le regarde comme le cofondateur de l'organisation actuelle des musées. Il créa en 1904 le Kaiser-Friedrich-Museum

(aujourd'hui Bodemuseum) dans l'Île aux Musées de Berlin ; il y fut directeur général des collections d'arts de l'État et publia des ouvrages essentiels sur l'histoire des peintures et des

sculptures allemandes, néerlandaises et italiennes. Son influence décisive sur le développement des collections artistiques de Berlin, lui a valu d'être surnommé « le Condottiere des Musées » et

« le Bismarck des musées de Berlin ». Bode a par ailleurs présidé à la reconstitution des collections et à la refondation des musées de la ville de Strasbourg, dont le musée d'art avait été

entièrement anéanti pendant la guerre franco-prussienne de 1870.

Wilhelm von Bode fréquenta d'abord le lycée de Brunswick puis, de 1863 à 1867, il étudia le droit à Göttingen et à Berlin. À Göttingen, il adhéra au Corps étudiant Brunsviga Göttingen ; dès

l'époque de ses études de droit, il manifesta de l'intérêt pour l'histoire de l'art. Pendant qu'il était stagiaire à Brunswick, il occupa une partie de son temps à ordonner de façon systématique

les collections d'arts ducales. À cette époque il commença à voyager pour visiter les musées hollandais et belges et des collections privées, mais également l'Italie. Après ses études pour

devenir « auditeur » (études qu'il ne termina pas), il étudia encore l'histoire de l'art et de l'archéologie à Berlin et à Vienne. Comme auditeur, il resta tout le temps en congé, au point que

jusqu'à sa mort il fut officiellement « auditeur ducal en congé ». En 1870 il passa le doctorat à Leipzig. Sa thèse portait sur Frans Hals. Elle fut publiée en 1871 sous le titre Franz Hals und

seine Schule.

En 1872 il commença à travailler aux musées royaux de Berlin comme assistant pour la section de sculptures dont il devint directeur en 1883. À partir de 1890 il dirige aussi la galerie de

peinture et il devint directeur général des musées de Berlin en 1905. Sa compétence concernant l'histoire de l'art et ses relations étroites avec des artistes et des collectionneurs ainsi qu'avec

la famille impériale lui permirent des achats spectaculaires dès le début de son activité - malgré ses ressources d'abord limitées. Le chef suprême de l'Île des Musées était le prince héritier

Frédéric.

Quand il commença à travailler, Berlin n'aurait pu rivaliser comme nouvelle capitale dans le domaine artistique avec Munich ou Dresde, et encore moins avec Paris et le Louvre. Ayant constaté que

pour l'art l'argent faisait toujours défaut en Prusse, Bode se préoccupa toute sa vie de tisser des liens avec des collectionneurs, des fondateurs et des mécènes. Ayant commencé avec environ 50

collectionneurs privés berlinois, comme James Simon, Adolphe Thiem, Louis Ravené (dont Fontane a fait un portrait incisif dans son roman L'Adultera), Oscar Hainauer, Oscar Huldschinsky, Eduard

Simon, Eugen Gutmann, Paul Davidsohn, Karl von der Heydt, Jacques Mühsam, Markus Kappel, Leopold Koppel, Eduard Arnhold, Carl von Hollitscher, Bode chercha de plus en plus des collectionneurs

dont la vie se fondait sur la devise de son élève Max J. Friedländer : « La possession d'œuvres d'arts est réellement la seule manière convenable et permise par le bon goût pour étaler sa

richesse. » Exemplaires furent ses relations avec James Simon, probablement pour Bode le collectionneur privé le plus important, avec qui il collaborait également dans la Deutsche

Orient-Gesellschaft (DOG). Avec son accord, Bode le conseillait dans la création de sa collection, à tel point que par la suite, grâce à une donation, ses œuvres d'art purent enrichir

merveilleusement les réserves des musées de l'État.

En 1883 Bode présenta à l'Académie des Arts cinquante collectionneurs de Berlin avec 300 œuvres d'art en leur possession. Il avait écrit le catalogue. Ces activités de Bode lui permirent de

renforcer le climat culturel de Berlin, le commerce d'antiquités florissait. De nouvelles chroniques culturelles faisaient leur apparition grâce aux rédactions des revues d'arts récemment fondées

dont les représentants les plus connus étaient Julius Meier-Graefe, Fritz Stahl, Adolf Behne, Karl Scheffler, Max Osborn, Adolph Donath, sans oublier Ludwig Pietsch qui ne devait pas être le

dernier. À Berlin des éditeurs de journaux importants comme Rudolf Mosse commençaient à collectionner les œuvres d'art.

En bons termes avec l'empereur Guillaume II, Bode put se défendre contre beaucoup d'intrigues contre lui. Sa

diplomatie, qui consistait surtout à prendre le café avec l'empereur pour l'encourager au mécénat, lui valut de nombreuses adhésions à son « Association des Amis du Musée de l'empereur Frédéric»

qui devint le modèle de beaucoup d'organisations semblables pour d'autres musées. C'est ainsi qu'il réussit à monter une collection de sculptures de la première Renaissance italienne, capable de

tenir son rang en Europe, et à développer la galerie de peinture autour des œuvres les plus importantes des maîtres allemands et hollandais parmi lesquels Rembrandt, Rubens et Dürer.

Bode fut associé à la construction ou plutôt à l'extension d'un grand nombre d'autres sections, comme du cabinet de gravures sur cuivre et la collection des monnaies, la section islamique et la

section d'Asie orientale, les collections archéologiques et égyptiennes. Il donnait aussi des conseils aux collectionneurs privés et aux musées régionaux dans leurs achats et fut à l'origine du

bâtiment neuf du Pergamonmuseum et du musée de Dahlem. Pour le Kaiser-Friedrich-Museum (aujourd'hui Bodemuseum), inauguré en 1904, il mit au point un principe qui fit école, en mettant dans

chaque pièce des œuvres d'art et des objets d'une seule époque. Ses ouvrages, dont quelques-uns comprennent de nombreux volumes, sur la peinture néerlandaise et la sculpture italienne furent

longtemps considérés comme des travaux essentiels dans ce domaine. Lui-même considérait les huit volumes de son Rembrandt comme « sa Bible ». Son jugement concernant l'histoire de l'art faisait

autorité parmi les spécialistes, il fut entre autres l'un des experts dans le débat sur Holbein à Dresde. Grâce à lui les musées de Berlin purent être comparés aux musées les plus considérables

d'Europe.

Sa polémique avec Giovanni Morelli eut un grand écho. Il attaqua frontalement la méthode d’attribution de Morelli, qui privilégiait l’étude des détails secondaires d‘un tableau (en particulier

les mains et les oreilles des personnages), jugeant qu’un peintre les peignait toute sa vie de la même façon, ce qui permettait de le reconnaître à coup sûr. Bode traita Morelli de « charlatan »,

considérant qu’il ne « tenait aucun compte du traitement des couleurs par l’artiste et du contenu affectif du tableau » et que « tout artiste est sujet à changement »». Cette inimitié tenait en

grande partie au rôle joué en 1875 par Morelli pour empêcher le Kaiser-Friedrich-Museum d’acquérir la Tempête de Giorgione. Le musée était tout près d’arriver à ses fins, lorsque Morelli réussit

à convaincre le Prince Giovannelli d’acheter le tableau et amena le gouvernement italien à en interdire l’exportation au nom de la défense de son patrimoine.

En 1889, l’empereur d'Allemagne nomme Bode responsable de la reconstruction du musée municipal des Beaux-Arts de Strasbourg, détruit lors du bombardement du 24 août 1870. Une première collection,

hâtivement constituée, est ouverte en 1890 ; elle s’orne notamment du Portrait du chanoine Ambroise Volmar Keller de Hans Baldung, don personnel de Guillaume II. « Pour la capitale d'une grande

province, écrivit-il au gouverneur de Strasbourg le 1er août 1889, on veillera à ce que les tableaux soient dans leur majorité agréables à voir et compréhensibles par tous. Strasbourg étant une

ville universitaire, l'intérêt archéologique mérite également d'être pris en compte, afin que la collection puisse peu à peu offrir un aperçu de l'évolution de la peinture jusqu'à l'époque

moderne (i.e. contemporaine).

En 1898, le musée, appelé alors Hohenlohe-Museum et consacré aussi bien aux Beaux-Arts qu'aux arts décoratifs, s'installe au Palais des Rohan, et c’est surtout à partir de cette date que Bode va

œuvrer à affiner les collections, procédant à des acquisitions toujours plus nombreuses et sollicitant des dons auprès de collectionneurs privés de la bourgeoisie comme de la noblesse. En tant

que directeur des musées berlinois, Bode met par ailleurs sa situation à profit pour procéder à des échanges entre les établissements des deux villes. À la fin de la Première Guerre mondiale et

avec le retour de l’Alsace à la France, Bode est dessaisi de son poste. Le fonds artistique réuni par Bode sera réparti ultérieurement entre le Musée des Beaux-Arts de Strasbourg, le Musée de

l'Œuvre Notre-Dame, le Musée des arts décoratifs de Strasbourg et le Cabinet des estampes et des dessins de Strasbourg.